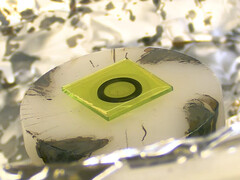

Solarzellen, die mit Perowskit arbeiten, versprechen eine überragende Effizienz von bis zu 30 Prozent, die mit Modulen auf Silizium-Basis kaum bis gar nicht zu realisieren sind. Das Problem: Die Zellen reagieren empfindlich auf Hitze, Licht und Feuchtigkeit.

Das sind ganz schlechte Voraussetzungen, um sie für längere Zeit auf dem eigenen Hausdach betreiben zu können. Und selbst die mittlerweile gut erreichbaren 4.500 Stunden Haltbarkeit, die in der Studie der University of Surrey, Großbritannien, genannt werden, genügen für eine wirtschaftliche Nutzung bei weitem nicht.

Problematisch sind die Reaktionen auf der Oberfläche der Zellen, weil unter anderem aggressive Stoffe wie Blausäure (HCN) und Iodcyan (ICN) entstehen. Diese greifen die weiteren Strukturen an und verhindern dadurch, dass Perowskit-Solarmodule die gleiche Lebensdauer wie klassische Solarzellen erreichen.

Weniger Korrosion, sprunghaft höhere Lebensdauer

Allein dadurch, dass auf möglichst einfachem Weg verhindert wird, dass sich das vorhandene Iod zum korrosiven Iodcyan verbindet, konnte in der vorgestellten Studie zum einen eine sehr gute Effizienz von 23,2 Prozent erreicht werden - mehr als bei handelsüblichen Photovoltaikanlagen.

Gleichzeitig erfuhr die Haltbarkeit einen enormen Schub von 66 Prozent. Das heißt, die Zeit, bis das Modul noch 80 Prozent seiner ursprünglichen Leistung erbringt, hat sich um zwei Drittel erhöht. Danach lag die Effizienz noch immer bei knapp 19 Prozent.

Erreicht wurde dies durch die Zugabe von Benzolhexachlorid, auch Hexachlorcyclohexan genannt. Allerdings ist der Stoff in der Umwelt höchst bedenklich, der früher größtenteils als Insektizid verwendet wurde. Auf einer stabilen und haltbaren Solarzelle sollte er jedoch nicht in die Umgebung gelangen können. Zumal Blausäure oder Iodcyan, deren Entstehung dadurch reduziert wird, ebenfalls nicht in die Umwelt gelangen sollten.

Wie sich die neuartigen Perowskit-Solarmodule in der Praxis machen, soll nun auf dem immerhin 12,5-Megawatt-Solarfeld der Universität abgeklärt werden.